Bilder von Armin Schwarz

36 Bilder

Geführt von der 323 133-9 (Köf II) der Aggertalbahn (Andreas Voll) fährt der Dampfzug „Bergischer Löwe“ vom EM Dieringhausen am 02.06.2011 in Richtung Bf Wiehl, hier kurz vor Wiehl. Am Zugende war die Dampflok "Waldbröl" des Eisenbahnmuseums Dieringhausen, die für die Rückfahrt zur führenden Lok wird.

Die Lok wurde 1914 unter Fabrik-Nr. 2243 von der Maschinenfabrik Arnold Jung Lokomotivenfabrik GmbH in Jungenthal b. Kirchen a.d. Sieg für die Kleinbahn Bielstein-Waldbröl gebaut und dort als Lok "Waldbröl" bezeichnet. Sie ähnelt sehr stark der preußischen T 3 (BR 89.70–75), so ist auch die heutige UIC Nummer 90 80 00 89 984-3 D-EMD .

Nach der Streckenstillegung (1966) war sie als Denkmal abgestellt und 42 Jahre kalt. Heute ist die Dampflok "Waldbröl" des Eisenbahnmuseums Dieringhausen das Zugpferd des Projekts "Bergischer Löwe".

TECHNISCHE DATEN:

Hersteller: Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal b. Kirchen a.d. Sieg

Fabriknummer: 2243

Baujahr: 1914

Spurweite: 1.435 mm (Normalspur)

Achsfolge C

Typ: C n 2 t

Länge über Puffer: 9.050 mm

Rad - Durchmesser: 1.100 mm

Radstand gesamt: 3.000 mm

Gewicht: 40 t

Brems - Gewicht: 28 t

Leistung: 370 PS

Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h

Kesselüberdruck: 13 bar

Heizfläche: gesamt: 86 m²

Rostfläche: 1,5 m²

Zylinderdurchmesser: 400 mm

Zylinderhub: 550 mm

Steuerung: Bauart Heusinger

Wasservorrat: 4,5 m³

Kohlenvorrat: 1,5 m³

Kaufpreis: 36 200 Reichsmark

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Die 41 360 "Lady of Bismarck" (90 80 0046 360-8 D-DTO) der Dampflok-Tradition Oberhausen e.V (ex DB 042 360-8, ex DB 41 360) am 01. Mai 2010 bei den Dampftagen in Bebra.

Die Dampflok 41 360 wurde am 18.Juli 1940 von der Firma Arnold Jung in Jungental bei Kirchen an der Sieg abgeliefert und am 20.Juli 1940 durch die Deutsche Reichsbahn abgenommen und in Dienst gestellt. Die Beschaffungskosten lagen bei 63.444 Reichsmark. Im Jahr 1958 erhielt sie im AW Braunschweig einen Neubaukessel von Henschel in Kassel, die diesen 1957 unter der Fabriknummer 29658 gebaut hatte, zudem wurde sie auf Ölhauptfeuerung umgebaut. Gekuppelt ist sie mit 2'2' T34 Öl-Tender.

Da die Kessel (aus St 47 K) der Fahrzeuge zunehmend an Materialermüdung litten, begann man in den 1950er Jahren mit einer Neubekesselung. So erhielten 107 Loks der 220 in Westdeutschland verbliebenen Maschinen einen geschweißten hochleistungsfähigen Neubaukessel, wie sie auch bei der Baureihe 03.10 eingebaut wurden. Von den 107 Loks mit Neubaukessel erhielten 40 eine Ölhauptfeuerung, darunter auch 41 360, so wurde sie ab 1968 als 042 360-8 bezeichnet.

Die Baureihe 41 mit Ölfeuerung teilte man den Bahnbetriebswerken Osnabrück Hbf und Kirchweyhe zu. Man setzte sie im Güter-, Eil-, Personen- und Schnellzugdienst hauptsächlich auf der Achse Hamburg–Ruhrgebiet ein. Im Jahr 1968 kamen alle zum Bahnbetriebswerk Rheine und wurden von nun an als Baureihe 042 geführt.

Sie zogen die schweren Güter- und Erzzüge der Emslandstrecke bis zu deren Elektrifizierung. Damit gehörten sie zu den letzten planmäßig eingesetzten Dampflokomotiven der DB. Die letzte Dampflokomotive der Baureihe 042, die 042 113, wurde im Herbst 1977 im Bahnbetriebswerk Rheine ausgemustert.

TECHNISCHE DATEN:

Spurweite: 1.435 mm (Normalspur)

Bauart: 1'D1'-h2

Gattung: G 46.20

Länge über Puffer: 23.905 mm

Radstand mit Tender: 20.175 mm

Dienstgewicht: 101,5 t

Dienstgewicht mit Tender: 175,7 t (Eigengewicht 161 t)

Max Achslast: 20,2 t

Indizierte Leistung: 1.453 kW / 1.975 PS

Kessel: DB Neubaukessel (Henschel)

Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h vorwärts / 50 rückwärts

Treibraddurchmesser: 1.600 mm

Laufraddurchmesser vorn: 1.000 mm

Laufraddurchmesser hinten: 1.250 mm

Steuerungsart: Heusinger

Zylinderanzahl: 2

Zylinderdurchmesser: 520 mm

Kolbenhub: 720 mm

Kesselüberdruck: 16 bar

Tender: 2'2' T 34

Wasservorrat: 34 m³

Brennstoffvorrat: 12 m³ Öl

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / BR 41 (DB 041; DB 042 / DR 41.10), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen

120 1200x844 Px, 03.02.2022

Die 41 360 "Lady of Bismarck" (90 80 0046 360-8 D-DTO) der Dampflok-Tradition Oberhausen e.V (ex DB 042 360-8, ex DB 41 360) am 01. Mai 2010 bei den Dampftagen in Bebra.

Die Dampflok 41 360 wurde am 18.Juli 1940 von der Firma Arnold Jung in Jungental bei Kirchen an der Sieg abgeliefert und am 20.Juli 1940 durch die Deutsche Reichsbahn abgenommen und in Dienst gestellt. Die Beschaffungskosten lagen bei 63.444 Reichsmark. Im Jahr 1958 erhielt sie im AW Braunschweig einen Neubaukessel von Henschel in Kassel, die diesen 1957 unter der Fabriknummer 29658 gebaut hatte, zudem wurde sie auf Ölhauptfeuerung umgebaut. Gekuppelt ist sie mit 2'2' T34 Öl-Tender.

Da die Kessel (aus St 47 K) der Fahrzeuge zunehmend an Materialermüdung litten, begann man in den 1950er Jahren mit einer Neubekesselung. So erhielten 107 Loks der 220 in Westdeutschland verbliebenen Maschinen einen geschweißten hochleistungsfähigen Neubaukessel, wie sie auch bei der Baureihe 03.10 eingebaut wurden. Von den 107 Loks mit Neubaukessel erhielten 40 eine Ölhauptfeuerung, darunter auch 41 360, so wurde sie ab 1968 als 042 360-8 bezeichnet.

Die Baureihe 41 mit Ölfeuerung teilte man den Bahnbetriebswerken Osnabrück Hbf und Kirchweyhe zu. Man setzte sie im Güter-, Eil-, Personen- und Schnellzugdienst hauptsächlich auf der Achse Hamburg–Ruhrgebiet ein. Im Jahr 1968 kamen alle zum Bahnbetriebswerk Rheine und wurden von nun an als Baureihe 042 geführt.

Sie zogen die schweren Güter- und Erzzüge der Emslandstrecke bis zu deren Elektrifizierung. Damit gehörten sie zu den letzten planmäßig eingesetzten Dampflokomotiven der DB. Die letzte Dampflokomotive der Baureihe 042, die 042 113, wurde im Herbst 1977 im Bahnbetriebswerk Rheine ausgemustert.

TECHNISCHE DATEN:

Spurweite: 1.435 mm (Normalspur)

Bauart: 1'D1'-h2

Gattung: G 46.20

Länge über Puffer: 23.905 mm

Radstand mit Tender: 20.175 mm

Dienstgewicht: 101,5 t

Dienstgewicht mit Tender: 175,7 t (Eigengewicht 161 t)

Max Achslast: 20,2 t

Indizierte Leistung: 1.453 kW / 1.975 PS

Kessel: DB Neubaukessel (Henschel)

Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h vorwärts / 50 rückwärts

Treibraddurchmesser: 1.600 mm

Laufraddurchmesser vorn: 1.000 mm

Laufraddurchmesser hinten: 1.250 mm

Steuerungsart: Heusinger

Zylinderanzahl: 2

Zylinderdurchmesser: 520 mm

Kolbenhub: 720 mm

Kesselüberdruck: 16 bar

Tender: 2'2' T 34

Wasservorrat: 34 m³

Brennstoffvorrat: 12 m³ Öl

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / BR 41 (DB 041; DB 042 / DR 41.10), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen

97 1200x853 Px, 03.02.2022

Die 41 360 "Lady of Bismarck" (90 80 0046 360-8 D-DTO) der Dampflok-Tradition Oberhausen e.V (ex DB 042 360-8, ex DB 41 360) am 01. Mai 2010 bei den Dampftagen in Bebra.

Die Dampflok 41 360 wurde am 18.Juli 1940 von der Firma Arnold Jung in Jungental bei Kirchen an der Sieg abgeliefert und am 20.Juli 1940 durch die Deutsche Reichsbahn abgenommen und in Dienst gestellt. Die Beschaffungskosten lagen bei 63.444 Reichsmark. Im Jahr 1958 erhielt sie im AW Braunschweig einen Neubaukessel von Henschel in Kassel, die diesen 1957 unter der Fabriknummer 29658 gebaut hatte, zudem wurde sie auf Ölhauptfeuerung umgebaut. Gekuppelt ist sie mit 2'2' T34 Öl-Tender.

Da die Kessel (aus St 47 K) der Fahrzeuge zunehmend an Materialermüdung litten, begann man in den 1950er Jahren mit einer Neubekesselung. So erhielten 107 Loks der 220 in Westdeutschland verbliebenen Maschinen einen geschweißten hochleistungsfähigen Neubaukessel, wie sie auch bei der Baureihe 03.10 eingebaut wurden. Von den 107 Loks mit Neubaukessel erhielten 40 eine Ölhauptfeuerung, darunter auch 41 360, so wurde sie ab 1968 als 042 360-8 bezeichnet.

Die Baureihe 41 mit Ölfeuerung teilte man den Bahnbetriebswerken Osnabrück Hbf und Kirchweyhe zu. Man setzte sie im Güter-, Eil-, Personen- und Schnellzugdienst hauptsächlich auf der Achse Hamburg–Ruhrgebiet ein. Im Jahr 1968 kamen alle zum Bahnbetriebswerk Rheine und wurden von nun an als Baureihe 042 geführt.

Sie zogen die schweren Güter- und Erzzüge der Emslandstrecke bis zu deren Elektrifizierung. Damit gehörten sie zu den letzten planmäßig eingesetzten Dampflokomotiven der DB. Die letzte Dampflokomotive der Baureihe 042, die 042 113, wurde im Herbst 1977 im Bahnbetriebswerk Rheine ausgemustert.

TECHNISCHE DATEN:

Spurweite: 1.435 mm (Normalspur)

Bauart: 1'D1'-h2

Gattung: G 46.20

Länge über Puffer: 23.905 mm

Radstand mit Tender: 20.175 mm

Dienstgewicht: 101,5 t

Dienstgewicht mit Tender: 175,7 t (Eigengewicht 161 t)

Max Achslast: 20,2 t

Indizierte Leistung: 1.453 kW / 1.975 PS

Kessel: DB Neubaukessel (Henschel)

Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h vorwärts / 50 rückwärts

Treibraddurchmesser: 1.600 mm

Laufraddurchmesser vorn: 1.000 mm

Laufraddurchmesser hinten: 1.250 mm

Steuerungsart: Heusinger

Zylinderanzahl: 2

Zylinderdurchmesser: 520 mm

Kolbenhub: 720 mm

Kesselüberdruck: 16 bar

Tender: 2'2' T 34

Wasservorrat: 34 m³

Brennstoffvorrat: 12 m³ Öl

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / BR 41 (DB 041; DB 042 / DR 41.10), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen

178 1200x814 Px, 03.02.2022

Die Feuerlose Dampfspeicherlok Jung 11722 vom Typ Freia als Denkmallok am 31.05.2020 in Niederfischbach.

Die Lok wurde 1953 von Jung Jungenthal GmbH, Kirchen/Sieg unter der Fabriknummer 11722 gebaut und an die Glanzstoff-Courtaulds in Köln-Merheim geliefert, später ging sie an AKZO-Chemie GmbH in Köln-Niehl bis sie 1993 an einen Privatmann in Niederfischbach verkauft wurde.

Diese Jung Dampfspeicherloks vom Typ Freia haben die Achsfolge B, 250 PS Leistung und sind 33,1 t schwer.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Die Feuerlose Dampfspeicherlok Jung 11722 vom Typ Freia als Denkmallok am 31.05.2020 in Niederfischbach.

Die Lok wurde 1953 von Jung Jungenthal GmbH, Kirchen/Sieg unter der Fabriknummer 11722 gebaut und an die Glanzstoff-Courtaulds in Köln-Merheim geliefert, später ging sie an AKZO-Chemie GmbH in Köln-Niehl bis sie 1993 an einen Privatmann in Niederfischbach verkauft wurde.

Diese Jung Dampfspeicherloks vom Typ Freia haben die Achsfolge B, 250 PS Leistung und sind 33,1 t schwer.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

50 Jahre BC - MEGA STEAM FESTIVAL der Museumsbahn Blonay–Chamby: Obwohl nur eine Gastlok, ist die Kleine Jung G 2/2 Bn2t Dampflok "Ticino" unermüdlich bei der Arbeit, hier am 19.05.2018 beim Manöver mit einem Personenwagen im Museumsareal Chaulin.

Die 1.000 mm G 2/2 Dampflok "Ticino" wurde 1889 von der Lokfabrik Arnold Jung in Jungenthal bei Kirchen an der Sieg unter der Fabriknummer 59 gebaut und über den Händler Fritz Marti in Winterthur an das Consorzio Correzione del Fiume Ticino in Bellinzona als Lok „2“. geliefert. Sie ist die älteste erhaltene bekannte Jung Lok und dazu auch wieder betriebsfähig (seit 2016).

Von Alters her war die Magadino-Ebene eine fruchtbare Landschaft, bis 1515 ein Bergsturz die Gegend verwüstete. Mit dem Bau der Eisenbahn nach Locarno Ende des 19 Jahrhunderts wurde dann die Sumpflandschaft entwässert und der Ticino begradigt. Dazu erhielt das Consorzio Correzione del Fiume Ticino diese Kleine G 2/2 Bn2t.

Im Jahr 1941 wurde die Lok nach Ablauf der Kesselfrist abgestellt. Im November 1961 ging sie an den Privatmann Guido Travaini in Mendrisio (Tessin), wo die 6,5 t schwere Lok bis 2016 in einem Keller stand. Im Mai 2016 ging sie dann als Leihgabe der Familie Travaini, an Martin Horath in Goldau. Der sie im September 2016 wieder in Betrieb nehmen konnte.

TECHISCHE DATEN:

Spurweite: 1.000 mm

Achsfolge: B

Gewicht: 6,5 t

Länge: 4.500 mm

Breite: 1.900 mm

Höhe: 2.800 mm

Leistung: 50 PS

Kesseldruck: 11 bar

Zylinder: 2

Quelle: http://www.dampfschleuder.ch/ticino-1.html

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Schweiz / Museumsbahnen, Vereine und Museen / B-C (Museumsbahn Blonay-Chamby), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen, Schweiz / Dampfloks (Schmalspur) / G 2/2 (1.000 mm Spur), Blonay (CH) Pfingsten 2018

311 2 1200x875 Px, 08.07.2018

Die 50 3501-9 des Meininger Dampflokwerkes, ex DR 50 3501-9, ex DR 50 380, am 03.02.2018 mit eine Dampfsonderzug der Eisenbahnfreunde Treysa e.V. in Hachenburg (Westerwald). Hier beim Umsetzen.

Die heutige Werkslok des Meininger Dampflokwerkes wurde im Jahre 1940 von den Borsig Lokomotivwerken in Hennigsdorf bei Berlin unter der Fabriknummer 14970 gebaut und als 50 380 an die DRB geliefert. Nach der Rekonstruktion im Raw Stendal am 12.November 1957 wurde sie beim Bw Güsten beheimatet, wo sie elf Jahre, bis Juli 1968 im Einsatz stand. Seit 1971 ist die Lok mit einem Tender vom Typ 2'2' T26 (von Lok 50 3706) gekuppelt, dieser wurde 1941 von der Lokomotivfabrik Jung (Jungenthal bei Kirchen) unter der Fabriknummer 9288 gebaut, dieser war mit der 50 2883 geliefert worden.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Die Dampflok "Waldbröl" des Eisenbahnmuseums Dieringhausen hat am 28.05.2016 mit ihrem Personenzug das Eisenbahnmuseum Dieringhausen erreicht.

Die Lok wurde 1914 unter Fabrik-Nr. 2243 von der Maschinenfabrik Arnold Jung Lokomotivenfabrik GmbH in Jungenthal b. Kirchen a.d. Sieg für die Kleinbahn Bielstein-Waldbröl gebaut und dort als Lok "Waldbröl" bezeichnet. Sie ähnelt sehr stark der Preußischen T 3, so ist auch die heutige UIC Nummer 90 80 00 89 984-3 D-EMD.

Nach der Streckenstillegung (1966) war sie als Denkmal abgestellt und 42 Jahre kalt. Heute ist die Dampflok "Waldbröl" des Eisenbahnmuseums Dieringhausen das Zugpferd des Projekts "Bergischer Löwe".

TECHNISCHE DATEN:

Hersteller: Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal b. Kirchen a.d. Sieg

Fabriknummer: 2243

Baujahr: 1914

Spurweite: 1.435 mm (Normalspur)

Achsfolge C

Typ: C n 2 t

Länge über Puffer: 9.050 mm

Rad - Durchmesser: 1.100 mm

Radstand gesamt: 3.000 mm

Gewicht: 40 t

Brems - Gewicht: 28 t

Leistung: 370 PS

Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h

Kesselüberdruck: 13 bar

Heizfläche: gesamt: 86 m²

Rostfläche: 1,5 m²

Zylinderdurchmesser: 400 mm

Zylinderhub: 550 mm

Steuerung: Bauart Heusinger

Wasservorrat: 4,5 m³

Kohlenvorrat: 1,5 m³

Kaufpreis: 36 200 Reichsmark

Armin Schwarz

Armin Schwarz

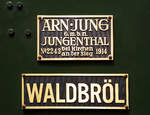

Fabrikschild der Jung 2243 - Dampflok "Waldbröl" des Eisenbahnmuseums Dieringhausen am 28.05.2016 im Eisenbahnmuseum Dieringhausen.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Die Personenzuglokomotive 23 071 (ex DB 023 071-4) der VSM - Veluwsche Stoomtrain Matschappij (NL Apeldoorn) mit einem Dampfpendelzug am 30.04.2017 im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen.

Die Lok wurde 1956 von Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal bei Kirchen a.d. Sieg unter der Fabriknummer 12506 gebaut. Dort wurde auch 1959 mit der 23 105 die letzte von der DB beschaffe Dampflok gebaut.

Die Baureihe 23 der Deutschen Bundesbahn war eine zur Beförderung von Personen- und Schnellzügen vorgesehene Dampflokomotive mit Schlepptender und der Achsfolge 1'C1'.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fehlten der Deutschen Bundesbahn leistungsfähige Personenzugloks, die vorhandenen Baureihen waren altersbedingt zu ersetzen, wie beispielsweise die bereits rund 40 Jahre alten preußischen P 8. Unter der Leitung von Friedrich Witte entwickelte man für die Neubeschaffung von Dampflokomotiven neue Baugrundsätze, welche bei der Baureihe 23 zur Anwendung kamen. Bei der Konstruktion griff man einen nicht verwirklichten Vorschlag der BMAG für die DR-Baureihe 23 wieder auf, nämlich den einer Lok der von Friedrich Witte bereits seinerzeit favorisierten Achsfolge 1'C1' mit Verbrennungskammerkessel. Ab 1950 wurden 105 Exemplare der neu konstruierten Baureihe für den mittelschweren Personenzug- und den leichten Schnellzugdienst durch die Lokomotivfabrik Jung Jungenthal (51 Stück), Henschel-Werke (29 Stück), Krupp (21 Stück) und die Maschinenfabrik Esslingen (4 Stück) gebaut.

Wie sich nach den ersten Einsätzen zeigte, erfüllte die Neukonstruktion die Erwartungen, die Baureihe war universell einsetzbar, überdies der Kohleverbrauch geringer als bei vergleichbaren Lokomotiven. Die Loks der Baureihe 23 können einen 600 t schweren Zug in der Ebene mit 110 km/h sowie auf einer Steigung von 10 Promille noch mit 44 km/h befördern. Bei Messfahrten ergab sich, dass die Baureihe 23 mit ihrer im Vergleich zur P 8 nur 8,5 % größeren Kesselheizfläche deren Kesselleistung um 23 % übertrifft; die Zughakenleistung ist mit 1480 PSe sogar um mehr als 50 % höher als bei der P 8.

Konstruktive Merkmale

Die Lokomotiven erhielten geschweißte Blechrahmen, geschweißte Kessel mit Verbrennungskammer und selbsttragende Schlepptender der Bauart 2'2' T 31, ebenfalls in Schweißkonstruktion. Die Kessel wurden aus der Stahlsorte St-34 gefertigt, die Feuerbüchse mit der Verbrennungskammer aus IZ-II-Stahl.

Beim Laufwerk bildete man den vorderen Laufradsatz und den ersten Kuppelradsatz als Krauss-Helmholtz-Lenkgestell aus. Der Schleppradsatz hingegen wurde als weiterentwickeltes Bisselgestell ausgeführt, bei dem an Stelle der herkömmlichen Rückstelleinrichtung mit Wiege und Pendel eine solche mit Gegenlenkern und auf den Anlenkzapfen wirkender Rückstellung verwendet wird. Die Laufwerkskonstruktion der Baureihe 23 lässt Rückwärtsgeschwindigkeiten von 110 km/h zu, die Festlegung der Höchstgeschwindigkeit bei Rückwärtsfahrt auf nur 85 km/h erfolgte lediglich aufgrund der schlechteren Sichtverhältnisse des Lokpersonals bei der Fahrt mit dem Tender voraus. Überdies führte man das Laufwerk so aus, dass die Kuppelradsatzlast wahlweise auf 17 oder 19 t eingestellt werden kann.

Die Lokomotiven erhielten zwei Bosch-Schmierpumpen für die zentrale Schmierung der unter Dampf gehenden Teile, aber auch der schwer zugänglichen Schmierstellen des Laufwerks. Als Regler kam ein Heißdampf-Mehrfachventilregler zum Einbau. Bis zur Betriebsnummer 023 wurden Oberflächenvorwärmer der Bauart Knorr sowie Gleitlager verwendet. Die Lokomotiven mit den Ordnungsnummern 024 und 025 sowie ab Ordnungsnummer 053 wurden mit Wälzlagern für Radsätze und Triebwerk sowie Mischvorwärmern ausgerüstet. Die Heusinger-Steuerung wurde im Interesse schwächeren Steinspringens und damit besserer Rückwärtsfahreigenschaften mit Kuhnscher Schleife ausgeführt. Die Kuppelradsätze erhielten beidseitig Bremsbacken.

16 Lokomotiven der Baureihe versah man außerdem mit einer Wendezugsteuerung.

Im allseitig geschlossenen Führerhaus montierte man eine gefederte und von unten beheizbare Fußbodenplatte, um dem Lokomotivpersonal bessere Arbeitsbedingungen zu verschaffen. Es gab zudem einen Kleiderkasten und eine Wärmeinrichtung fürs Essen.

TECHNISCHE DATEN:

Gebaute Anzahl: 105 (Nummerierung 23 001–105)

Baujahre: 1950–1959

Bauart: 1'C1' h2

Gattung: P 35.18

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Länge über Puffer: 21.325 mm

Höhe: 4.550 mm

Breite: 3.050. mm

Achsabstände: 2.950 / 2.000 / 2.000 / 2.950 mm (Fester Radstand 2.000 mm)

Gesamtradstand: 9.900 mm

Gesamtradstand mit Tender: 17.625 mm

Leergewicht: 74,6 t

Dienstgewicht: 82,8 t

Radsatzfahrmasse: maximal 18,7 t

Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h, (rückwärts 85 km/h)

Indizierte Leistung: 1.325 kWi (1.800 PSi)

Treibraddurchmesser: 1.750 mm

Laufraddurchmesser vorn: 1.000 mm

Laufraddurchmesser hinten: 1.250 mm

Steuerungsart: Heusinger mit Kuhnscher Schleife

Zylinderanzahl: 2

Zylinderdurchmesser: 550 mm

Kolbenhub: 660 mm

Kesselüberdruck: 16 kg/cm²

Anzahl der Heizrohre: 130

Anzahl der Rauchrohre: 54

Heizrohrlänge: 4.000 mm

Rostfläche: 3,11 m²

Strahlungsheizfläche: 17,1 m²

Rohrheizfläche: 139,18 m²

Überhitzerfläche: 73,80 m²

Verdampfungsheizfläche: 156,28 m²

Tender: 2'2' T 31

Wasservorrat: 31 m³

Brennstoffvorrat: 8 t Kohle

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / BR 23 (DB 023), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen, Deutschland / Museen und Ausstellungen / Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen (DGEG), Niederlande / Museumsbahnen und Vereine / Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)

436 1200x803 Px, 01.05.2017

Ausfahrt der Personenzuglokomotive 23 071 (ex DB 023 071-4) der VSM - Veluwsche Stoomtrain Matschappij (NL Apeldoorn) am 30.04.2017 mit dem Dampfpendelzug aus dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen.

Die Lok wurde 1956 von Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal bei Kirchen a.d. Sieg unter der Fabriknummer 12506 gebaut. Dort wurde auch 1959 mit der 23 105 die letzte von der DB beschaffe Dampflok gebaut.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / BR 23 (DB 023), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen, Deutschland / Museen und Ausstellungen / Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen (DGEG), Niederlande / Museumsbahnen und Vereine / Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)

231 912x1200 Px, 01.05.2017

Fabrikschild der Personenzuglokomotive 23 071 (ex DB 023 071-4) am 30.04.2017 im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Die Dampflok "Waldbröl" des Eisenbahnmuseums Dieringhausen am 05.05.2016 beim Wasserfasen im Bahnhof Wiehl.

Die Lok wurde 1914 unter Fabrik-Nr. 2243 von der Maschinenfabrik Arnold Jung Lokomotivenfabrik GmbH in Jungenthal b. Kirchen a.d. Sieg für die Kleinbahn Bielstein-Waldbröl gebaut und dort als Lok "Waldbröl" bezeichnet. Sie ähnelt sehr stark der Preußischen T 3, so ist auch die heutige UIC Nummer 90 80 00 89 984-3 D-EMD.

Nach der Streckenstillegung (1966) war sie als Denkmal abgestellt und 42 Jahre kalt. Heute ist die Dampflok "Waldbröl" des Eisenbahnmuseums Dieringhausen das Zugpferd des Projekts "Bergischer Löwe".

TECHNISCHE DATEN:

Hersteller: Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal b. Kirchen a.d. Sieg

Fabriknummer: 2243

Baujahr: 1914

Spurweite: 1.435 mm (Normalspur)

Achsfolge C

Typ: C n 2 t

Länge über Puffer: 9.050 mm

Rad - Durchmesser: 1.100 mm

Radstand gesamt: 3.000 mm

Gewicht: 40 t

Brems - Gewicht: 28 t

Leistung: 370 PS

Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h

Kesselüberdruck: 13 bar

Heizfläche: gesamt: 86 m²

Rostfläche: 1,5 m²

Zylinderdurchmesser: 400 mm

Zylinderhub: 550 mm

Steuerung: Bauart Heusinger

Wasservorrat: 4,5 m³

Kohlenvorrat: 1,5 m³

Kaufpreis: 36 200 Reichsmark

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / Jung, Jungenthal (div. Typen), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen, Deutschland / Museen und Ausstellungen / Eisenbahnmuseum Dieringhausen, Deutschland / Dampfloks / BR 89.70–75 (preuß. T 3), _Spezifikationen von Triebfahrzeugen / Deutschland / Dampfloks

558 1 1200x832 Px, 08.05.2016

Zurzeit noch in Aufarbeitung, die Jung Dampflok D 5 der Hespertalbahn e. V. am 18.07.2015 vor dem Lokschuppen in Essen-Kupferdreh.

Die schwere Werkslokomotive für die Montanindustrie, ein Jung vom Typ CNTL wurde 1956 von der Firma Jung in Jungenthal bei Kirchen/Sieg unter der Fabriknummer 12037 gebaut und an Elektromark, Kraftwerk Cuno in Hagen-Herdecke geliefert. Von 1971 bis 1978 war sie dann im Kraftwerk Elverlingsen bei Werdohl stationiert, bis sie dann für Museumszüge zur Hespertalbahn kam. Derzeit ist die Lok wegen Kesselinstandsetzung außer Betrieb.

Technische Daten:

Hersteller: Jung 12037

Typ: CNTL

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Bauart Cn2t

Höchstgeschwindigkeit 45 km/h

Leistung 640 PS

Lokomotiven dieses Typs waren auch auf den Zechen Recklinghausen, König Ludwig und Radbod, auf der Westfalenhütte in Dortmund und im niedersächsischen Steinkohlenrevier bei Barsinghausen im Einsatz.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Die Jung-Malletlok 99 5902 der HSB, ex NWE 14, ex NWE 12 (ab 1927) hat mit HSB-Traditionszug am 23.03.2013 den Brocken erreicht. Der Bahnhof Brocken (1.125 m ü.NN) ist der Kopfbahnhof am Gipfel des 1.142m hohen Brocken im Harz. Am 23.03.2013 herrschte hier ein eisiger Wind bei minus 17° Celsius.

Die Lok wurde 1898 von Arnold Jung Lokomotivfabrik in Jungenthal bei Kirchen a.d. Sieg unter der Fabriknummer 261 gebaut und an die NWE (Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft) als Nr. 14 geliefert ab 1927 wurde sie zur NWE 12.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Schmalspur-Dampflokomotive Nr. 53 der ehemaligen Rhein-Sieg-Eisenbahn-AG (RSE) / Bröltalbahn am 08.06.2014 im Museum Asbach (Ww), dem ehemaligen Bröltalbahn-Lokschuppen.

Bei dieser Tenderdampflokomotive handelt es sich um die größte, schwerste und leistungsfähigste ehemalige Lok der Rhein-Sieg Eisenbahn (RSE), gleichzeitig ist sie eine der modernsten Schmalspurdampfloks Deutschlands.

Die Lok wurde 1944 unter Fabriknummer 10175 von der Firma Jung in Jungenthal bei Kirchen/Sieg gebaut.

Technische Daten:

Hersteller: Lokomotivfabrik Jung/Jungenthal bei Kirchen/Sieg

Fabriknummer: 10175

Baujahr: 1944

Spurweite: 785 mm

Bauart: 1'D1' h2t

Baujahr: 1944

Leergewicht: 40,5 Tonnen

Dienstgewicht: 51 Tonnen

Wasser: 4,6 m³

Kohle: 2,0 Tonnen

Länge über Puffer: 11.345 mm

Breite: 2.260 mm

Höhe ü. SO: 3.370 mm

Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h

max. Kesselüberdruck: 15 bar

Rostfläche: 2,0 m²

Ausrüstung:

Heusinger-Steuerung, Schieber Bauart Karl-Schulz, Antrieb auf 4. Kuppelachse, 1 und 4 Kuppelachse gebremst, 2. + 3. Kuppelachse um ± 25 mm seitenbeweglich; Nachlaufachse mit Außenrahmen und Zug- / Stoßeinrichtungen, Laufachsen als Bisselachsen, vorn ± 150 mm, hinten ± 200 mm; genieteter Kessel mit Stahlfeuerbüchse, Wagner-Heißdampfregler, genieteter Blechrahmen, 21,8 % ausgeglichene Massen, Strube Dampfstrahlpumpe (125 l/min), S.H.G. Abdampfstrahlpumpe (52/86 l/min), Einkammer-Druckluftbremse Bauart Knorr mit Zusatzbremse und Handhebelbremse, zweistufige Luftpumpe, Druckluftsandstreuer, Dampfheizung-Anschluß, Lichtmaschine

Geschichte:

Für den steigenden Basaltverkehr aus den Brüchen des Westerwalds zu den Reichsbahn-Übergabebahnhöfen Hennef und Siegburg und zum Rheinhafen in Beuel benötigte die RSE Ende der dreißiger Jahre neue Lokomotiven. Die C-Kuppler von Jung und O&K aus Zeit der Jahrhundertwende waren zu klein und veraltet, die drei Jung-D-Kuppler wurden für Rollwagenzüge benötigt, und die vier 1'D1'-Tenderloks aus den zwanziger Jahren (Jung und Borsig) reichten allein nicht aus.

So bestellte die Direktion 1939 bei der Lokfabrik Jung/Jungenthal zwei Neubaudampfloks, die den großen Verkehrsbedürfnissen entsprechend völlig neu konstruiert wurden und die Nummern 53 und 54 tragen sollten. Während der Zeit des zweiten Weltkriegs konnte eine solche Bestellung nur mit kriegswichtigen Transportgütern begründet werden, die sich bei der RSE in Form von Basalt für den Bau von Befestigungen und in U-Boot-Batterien der Bleihütte Luise (Krautscheid) fanden. Um die für den Bau benötigten Metallkontingente genehmigt zu bekommen, mußten erst einmal 60 Tonnen Schrott für 40 Tonnen Lokgewicht gesammelt werden. Die Kriegsereignisse behinderten den Bau so sehr, daß man zunächst nur eine Lok in Angriff nahm. Bereits 1943 erfolgte die Druckprobe des Kessels, aber die Fertigstellung der gesamten Lok verzögerte sich bis 1944. Am 12. Juni 1944 kam sie in Hennef an, aber erst am 31. Januar 1945 konnte die erfolgreiche Probefahrt nach Waldbröl und Asbach durchgeführt werden, die Abnahme erfolgte zwei Tage später.

Die 53 kam sofort in den Betriebsdienst und geriet während einer Fahrt durch das Bröltal im März '45 unter Tieffliegerbeschluß. Nur der Geistesgegenwart des Personals war zu verdanken, daß keine großen Schäden oder sogar Totalzerstörung eintraten. Die Einschußstellen sind noch heute sichtbar!

Nach Ende der Kampfhandlungen und langsamer Wiederaufnahme des Bahnbetriebs mit den üblichen Einschränkungen wurde die Lok bei ihrem Hersteller Jung repariert und kam mehr schlecht als recht wieder ans laufen. Die kriegsbedingte Verwendung minderwertiger Materialien zeigte nun Folgen, vor allem die stählerne Feuerbüchse bereitete viele Probleme. Die Jahre 1951 bis 1954 verbrachte sie im Herstellerwerk, erst nach Austausch der Feuerbüchse gegen eine solche aus Kupfer zeigte die 53 allgemein befriedigende Leistungen. Aber sie hatte Macken und war nicht leicht zu handhaben, weshalb nur ausgesuchte Lokführer mit ihr fahren durften, die sehr stolz auf ihre prächtige Maschine waren.

1957 erfolgte in der Hennefer Werkstatt ein Umbau zum Betrieb mit Ölfeuerung, welche sich zuvor bei Lok 32 sehr bewährt hatte. Im Gegensatz zur DB, die für ihre später umgebauten Ölloks das zähe Bunkeröl C verwendete, benutzte die RSE das leichtere B-Öl. So entfiel die Notwendigkeit einer ständigen Ölheizung, mit der zähe Öle fließfähig gemacht werden müssen. Nun konnte auch der Heizer eingespart werden, die Bedienung des Kessels hatte der Lokführer mit zu verantworten. Bei Streckenfahrten fuhr nun der Zugführer zwecks Streckenbeobachtung im Führerstand mit, wodurch auch die Mitnahme des Packwagens entfallen konnte.

Zur noch rationelleren Betriebsdurchführung beschaffte die RSE 1959/60 drei Dieselloks vom O&K-Typ MV8 mit je 130 PS Leistung. Die anfällige 53 kam immer seltener zum Einsatz, ihre letzte Fahrt ist für den 17.8.1966 verbürgt. Zuvor war sie längere Zeit arbeitslos, die letzten regulären Einsätze fanden an neun Tagen im November 1965 statt. Ein letztes Probeheizen führte das Personal am 16.8.66 durch, am nächsten Tag bewegte sich die Lok zum letzten Mal aus eigener Kraft.

Weitere Informationen: http://www.museum-asbach.de/index.html

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / Sonstige (Schmalspur), Deutschland / Dampfloks / Jung, Jungenthal (div. Typen), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen, Deutschland / Museen und Ausstellungen / Museum Asbach/Ww, _Spezifikationen von Triebfahrzeugen / Deutschland / Dampfloks

1157 1 1200x800 Px, 18.12.2014

Kesselschild der 1944 von Jung in Jungenthal bei Kirchen/Sieg unter der Fabriknummer 10175 gebauten 785mm-Schmalspur-Dampflokomotive Nr. 53 der ehemaligen Rhein-Sieg-Eisenbahn-AG (RSE) / Bröltalbahn am 08.06.2014 im Museum Asbach (Ww).

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / Jung, Jungenthal (div. Typen), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen

482 1200x800 Px, 18.12.2014

Fabrikschild der 1944 von Jung in Jungenthal bei Kirchen/Sieg unter der Fabriknummer 10175 gebauten 785mm-Schmalspur-Dampflokomotive Nr. 53 der ehemaligen Rhein-Sieg-Eisenbahn-AG (RSE) / Bröltalbahn am 08.06.2014 im Museum Asbach (Ww).

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / Jung, Jungenthal (div. Typen), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen

484 1200x867 Px, 18.12.2014

Blick vom Lok-Führerstand der Jung 10175, der Schmalspur-Dampflokomotive ex Nr. 53 der Rhein-Sieg Eisenbahn (RSE) am 08.06.2014 im Museum Asbach (Ww).

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Die Jung-Malletlok 99 5902, ex NWE 14, ex NWE 12 (ab 1927) mit HSB-Traditionszug auf dem Weg zum Brocken, hier am 23.03.2013 beim Wasserfassen im Bahnhof Drei Annen Hohne.

Es war nicht immer einfach die Lok ohne Menschen im Bild abzulichten.

Die Lok wurde 1898 von Arnold Jung Lokomotivfabrik in Jungenthal bei Kirchen a.d. Sieg unter der Fabriknummer 261 gebaut und an die NWE (Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft) als Nr. 14 geliefert ab 1927 wurde sie zur NWE 12.

Von den 12 Malletmaschinen der NWE (Nr. 11 bis 22) sind nur drei Maschinen übrig geblieben. Alle diese Maschinen, mit Ausnahme der NWE 12, 13 und 19 welche aus Güstrow stammten, waren 1897/98 und 1901 von der Firma Jung geliefert worden. Die Güstrower Maschinen sowie die NWE 12, 13 und 19 wurden im ersten Weltkrieg an die Heeresfeldbahnen nach Frankreich abgegeben. Die NWE 20 später 12, ist 1927 im Thumkuhlental verunglückt und wurde verschrottet.

Die Kessel der Maschinen lagen bei der Auslieferung vom Werk etwas niedriger auf dem Rahmen als heute. Ab 1920 wurden die Kessel etwas anders montiert.

Die Malletmaschinen wurden seit den 50er Jahren vorrangig im Selketal eingesetzt. Der Grund ist ihre gute Kurvenläufigkeit. Außerdem hatte sich dort die Verfügbarkeit an Loks nach dem Einsatz der ersten Neubaulokomotiven grundlegend gebessert, sodass es möglich war, die Mallets abzugeben. Zusammen mit der 99 6001 meisterten sie den gesamten Verkehr im Selketal bis Mitte der 80er Jahre.

Ende der 80er wurden die Mallets "Z‑gestellt" weil sie die inzwischen auf Druckluftbremse umgestellten Züge nicht mehr befördern konnten - denn die Mallets hatten von Haus aus keine Druckluftanlage. Die Neubaulokomotiven fuhren nun im Selketal.

Um die Mallets mit einer Druckluftanlage auszurüsten, wurden verschiedene Lösungsvarianten in Erwägung gezogen. So zum Beispiel die Möglichkeit, einen Kreiselkompressor mit Hilfe eines Dampfturbos, wie der der Lichtmaschine, anzutreiben. Man kam aber wieder auf die Ausrüstung mit einer Luftpumpe zurück. Diese wurde in einem Teil des Wasserkastens untergebracht um das gesamte Erscheinungsbild der Maschinen nicht grundlegend zu verändern.

Die Lokomotiven 99 5901 und 99 5902 sind als älteste betriebsfähige Malletdampflokomotiven in Deutschland im Sonderreisezugverkehr im Einsatz. Die 99 5903 ist von der Instandsetzung zurückgestellt und wird für besondere Veranstaltungen durch die HSB weiter genutzt..

Technische Daten dieser Loks:

Hersteller: Arnold Jung Lokomotivfabrik in Jungenthal bei Kirchen a.d. Sieg

Baujahr: 1898

Achsfolge: B'B

Gattung: K44. 9

Spurweite: 1.000 mm (Meterspur)

Länge über Puffer: 8.875 mm

Drehgestellachsstand: 1.400 mm

Gesamtradstand: 4.600 mm

Kesselüberdruck : 14 bar

Zylinderanzahl: 4

ND-Zylinderdurchmesser: 425 mm

HD-Zylinderdurchmesser: 285 mm

Kolbenhub: 500 mm

Zylinderdruck: Hochdruck 14 bar, Niederdruck 5 bar, mit Anfahrventil max 7 bar

Leistung: 255 PSi (190 kW)

Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h (Vor- und Rückwärts)

Dienstgewicht: 33,7 t

Kohlevorrat: 2,5 t

Wasservorrat: 5 m³

Achslast: 8,5 t

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Blick in den Führerstand der Jung 10175, der Schmalspur-Dampflokomotive ex Nr. 53 der Rhein-Sieg Eisenbahn (RSE) am 08.06.2014 im Museum Asbach (Ww). So eine Lok hat schon viele Bedienhebel und -räder.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Dampflok "Waldbröl" des Eisenbahnmuseums Dieringhausen steht am 07.06.2014 im Museum am Wasserhahn.

Die Lok wurde 1914 unter Fabrik-Nr. 2243 von der Maschinenfabrik Arnold Jung Lokomotivenfabrik GmbH in Jungenthal b. Kirchen a.d. Sieg für die Kleinbahn Bielstein-Waldbröl gebaut und dort als Lok "Waldbröl" bezeichnet. Sie ähnelt sehr stark der Preußischen T 3, so ist auch die heutige UIC Nummer 90 80 00 89 984-3 D-EMD.

Nach der Streckenstillegung (1966) war sie als Denkmal abgestellt und 42 Jahre kalt. Heute ist die Dampflok "Waldbröl" des Eisenbahnmuseums Dieringhausen das Zugpferd des Projekts "Bergischer Löwe".

TECHNISCHE DATEN:

Hersteller: Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal b. Kirchen a.d. Sieg

Fabriknummer: 2243

Baujahr: 1914

Spurweite: 1.435 mm (Normalspur)

Achsfolge C

Typ: C n 2 t

Länge über Puffer: 9.050 mm

Rad - Durchmesser: 1.100 mm

Radstand gesamt: 3.000 mm

Gewicht: 40 t

Brems - Gewicht: 28 t

Leistung: 370 PS

Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h

Kesselüberdruck: 13 bar

Heizfläche: gesamt: 86 m²

Rostfläche: 1,5 m²

Zylinderdurchmesser: 400 mm

Zylinderhub: 550 mm

Steuerung: Bauart Heusinger

Wasservorrat: 4,5 m³

Kohlenvorrat: 1,5 m³

Kaufpreis: 36 200 Reichsmark

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / Jung, Jungenthal (div. Typen), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen, Deutschland / Museen und Ausstellungen / Eisenbahnmuseum Dieringhausen, Deutschland / Dampfloks / Sonstige (Normalspur), _Spezifikationen von Triebfahrzeugen / Deutschland / Dampfloks

1198 1 732x1024 Px, 11.06.2014

Ehemalige Schmalspur-Dampflokomotive Nr. 53 der Rhein-Sieg Eisenbahn (RSE) am 08.06.2014 im Museum Asbach (Ww).

Bei dieser Tenderdampflokomotive handelt es sich um die größte, schwerste und leistungsfähigste ehemalige Lok der Rhein-Sieg Eisenbahn (RSE), gleichzeitig ist sie eine der modernsten Schmalspurdampfloks Deutschlands.

Die Lok wurde 1944 unter Fabriknummer 10175 von der Firma Jung in Jungenthal bei Kirchen/Sieg gebaut.

Technische Daten:

Hersteller: Lokomotivfabrik Jung/Jungenthal bei Kirchen/Sieg

Fabriknummer: 10175

Baujahr: 1944

Spurweite: 785 mm

Bauart: 1'D1' h2t

Baujahr: 1944

Leergewicht: 40,5 Tonnen

Dienstgewicht: 51 Tonnen

Wasser: 4,6 m³

Kohle: 2,0 Tonnen

Länge über Puffer: 11.345 mm

Breite: 2.260 mm

Höhe ü. SO: 3.370 mm

Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h

max. Kesselüberdruck: 15 bar

Rostfläche: 2,0 m²

Ausrüstung:

Heusinger-Steuerung, Schieber Bauart Karl-Schulz, Antrieb auf 4. Kuppelachse, 1 und 4 Kuppelachse gebremst, 2. + 3. Kuppelachse um ± 25 mm seitenbeweglich; Nachlaufachse mit Außenrahmen und Zug- / Stoßeinrichtungen, Laufachsen als Bisselachsen, vorn ± 150 mm, hinten ± 200 mm; genieteter Kessel mit Stahlfeuerbüchse, Wagner-Heißdampfregler, genieteter Blechrahmen, 21,8 % ausgeglichene Massen, Strube Dampfstrahlpumpe (125 l/min), S.H.G. Abdampfstrahlpumpe (52/86 l/min), Einkammer-Druckluftbremse Bauart Knorr mit Zusatzbremse und Handhebelbremse, zweistufige Luftpumpe, Druckluftsandstreuer, Dampfheizung-Anschluß, Lichtmaschine

Geschichte:

Für den steigenden Basaltverkehr aus den Brüchen des Westerwalds zu den Reichsbahn-Übergabebahnhöfen Hennef und Siegburg und zum Rheinhafen in Beuel benötigte die RSE Ende der dreißiger Jahre neue Lokomotiven. Die C-Kuppler von Jung und O&K aus Zeit der Jahrhundertwende waren zu klein und veraltet, die drei Jung-D-Kuppler wurden für Rollwagenzüge benötigt, und die vier 1'D1'-Tenderloks aus den zwanziger Jahren (Jung und Borsig) reichten allein nicht aus.

So bestellte die Direktion 1939 bei der Lokfabrik Jung/Jungenthal zwei Neubaudampfloks, die den großen Verkehrsbedürfnissen entsprechend völlig neu konstruiert wurden und die Nummern 53 und 54 tragen sollten. Während der Zeit des zweiten Weltkriegs konnte eine solche Bestellung nur mit kriegswichtigen Transportgütern begründet werden, die sich bei der RSE in Form von Basalt für den Bau von Befestigungen und in U-Boot-Batterien der Bleihütte Luise (Krautscheid) fanden. Um die für den Bau benötigten Metallkontingente genehmigt zu bekommen, mußten erst einmal 60 Tonnen Schrott für 40 Tonnen Lokgewicht gesammelt werden. Die Kriegsereignisse behinderten den Bau so sehr, daß man zunächst nur eine Lok in Angriff nahm. Bereits 1943 erfolgte die Druckprobe des Kessels, aber die Fertigstellung der gesamten Lok verzögerte sich bis 1944. Am 12. Juni 1944 kam sie in Hennef an, aber erst am 31. Januar 1945 konnte die erfolgreiche Probefahrt nach Waldbröl und Asbach durchgeführt werden, die Abnahme erfolgte zwei Tage später.

Die 53 kam sofort in den Betriebsdienst und geriet während einer Fahrt durch das Bröltal im März '45 unter Tieffliegerbeschluß. Nur der Geistesgegenwart des Personals war zu verdanken, daß keine großen Schäden oder sogar Totalzerstörung eintraten. Die Einschußstellen sind noch heute sichtbar!

Nach Ende der Kampfhandlungen und langsamer Wiederaufnahme des Bahnbetriebs mit den üblichen Einschränkungen wurde die Lok bei ihrem Hersteller Jung repariert und kam mehr schlecht als recht wieder ans laufen. Die kriegsbedingte Verwendung minderwertiger Materialien zeigte nun Folgen, vor allem die stählerne Feuerbüchse bereitete viele Probleme. Die Jahre 1951 bis 1954 verbrachte sie im Herstellerwerk, erst nach Austausch der Feuerbüchse gegen eine solche aus Kupfer zeigte die 53 allgemein befriedigende Leistungen. Aber sie hatte Macken und war nicht leicht zu handhaben, weshalb nur ausgesuchte Lokführer mit ihr fahren durften, die sehr stolz auf ihre prächtige Maschine waren.

1957 erfolgte in der Hennefer Werkstatt ein Umbau zum Betrieb mit Ölfeuerung, welche sich zuvor bei Lok 32 sehr bewährt hatte. Im Gegensatz zur DB, die für ihre später umgebauten Ölloks das zähe Bunkeröl C verwendete, benutzte die RSE das leichtere B-Öl. So entfiel die Notwendigkeit einer ständigen Ölheizung, mit der zähe Öle fließfähig gemacht werden müssen. Nun konnte auch der Heizer eingespart werden, die Bedienung des Kessels hatte der Lokführer mit zu verantworten. Bei Streckenfahrten fuhr nun der Zugführer zwecks Streckenbeobachtung im Führerstand mit, wodurch auch die Mitnahme des Packwagens entfallen konnte.

Zur noch rationelleren Betriebsdurchführung beschaffte die RSE 1959/60 drei Dieselloks vom O&K-Typ MV8 mit je 130 PS Leistung. Die anfällige 53 kam immer seltener zum Einsatz, ihre letzte Fahrt ist für den 17.8.1966 verbürgt. Zuvor war sie längere Zeit arbeitslos, die letzten regulären Einsätze fanden an neun Tagen im November 1965 statt. Ein letztes Probeheizen führte das Personal am 16.8.66 durch, am nächsten Tag bewegte sich die Lok zum letzten Mal aus eigener Kraft.

Weitere Informationen: http://www.museum-asbach.de/index.html

Das kleine Museum ist einen Abstecher wert, leider ist es nur einmal im Monat offen. Der Eintritt ist freiwillig, aber man sollte immer bedenken welch Aufwand für den erhalt der Loks erforderlich ist.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Deutschland / Dampfloks / Sonstige (Schmalspur), Deutschland / Dampfloks / Jung, Jungenthal (div. Typen), Deutschland / Loks von Jung, Jungenthal / Dampfloks div. Typen, Deutschland / Museen und Ausstellungen / Museum Asbach/Ww, _Spezifikationen von Triebfahrzeugen / Deutschland / Dampfloks

1141 2 1200x800 Px, 10.06.2014

GALERIE 3